ЯДЫ ЖИВОТНЫХ, токсичные в-ва белковой и небелковой природы. Первые (олиго- и полипептиды, ферменты) встречаются у большинства "вооруженных" активно-ядовитых животных (змей, пауков, скорпионов и др.); они действуют в осн. при парентеральном введении и в сочетании с др. компонентами яда. Животные, обладающие "невооруженным" ядовитым аппаратом (амфибии, муравьи, жуки и др.), пассивно-ядовитые (напр., нек-рые рыбы, полипы) и простейшие (см. Яды простейших)часто вырабатывают сильные яды небелковой природы (в отдельных случаях возможна аккумуляция яда из др. источника).

Считают, что на начальном этапе эволюции животных возникли виды с чертами примитивной ядовитости, способные аккумулировать ядовитые метаболиты в тканях и органах. В последующем нек-рые из них приобрели способность вырабатывать яд в спец. органах. Вероятно, вначале это происходило в результате усиления защитной ф-ции наружного слоя тела (иглокожие, кишечнополостные, черви), затем - путем образования специализир. органов на базе желез внеш. и внутр. секреции. Так, ядовитый аппарат перепончатокрылых связан с половой системой, у змей и моллюсков -с пищеварительной.

Яды белковой природы. Обычно нативные яды, содержащие в качестве активного начала в-ва белковой природы, включают также минорные белковые компоненты и ряд орг. и неорг. в-в, определяющих в совокупности физиол. активность и характер токсич. действия. По этой причине яды белковой природы принято классифицировать по видам животных, вырабатывающих яд и характеризовать как целый яд, так и его наиб. значимые компоненты.

Яды змей- прозрачные или мутные жидкости без запаха и вкуса; раств. в Н2О; легко кристаллизуются при высушивании; в сухом виде сохраняют активность до 20 лет. Содержат комплекс активных в-в: ферменты [во всех ядах найдены: гиалуронидаза, фосфолипаза А, нуклеотидаза, фосфодиэстераза, дезоксирибонуклеаза, рибонуклеаза, аденозинтрифосфатаза, нуклеотид-пирофосфатаза, оксидаза L-аминокислот (за исключением морских змей) и экзопептидаза], полипептиды (нейро- и гемотоксины), белки со специфич. св-вами (фактор роста нервных клеток, антикомплементарный фактор и др.), неорг. компоненты. По характеру действия на теплокровных подразделяются на две основные группы: нейротоксичные (действуют на нервную систему; яды аспидов и морских змей) и гемотоксичные (действуют на кровь; большинство ядов гадюк и гремучих змей). Токсичность изменяется в широких пределах у разл. видов, а также внутри вида в зависимости от места обитания, пола, возраста и времени года. ЛД50 наиб. сильных нативных ядов (мг/кг, мыши): 0,01 [внутривенно (в/в)] - морская змея Enhydrina schistosa; 0,04 [внутримышечно (в/м)] - тигровая змея (Notechis scutatus); 0,08-0,09 (в/м) - гремучник Crotalus dirissus terrificus, гадюка Vipera russeli и крайт Bungarus caeruleus; 0,1-0,2 [в/м, внутрибрюшинно (в/бр)] - морские змеи рода Hydrophis и земляные гадюки (Atractaspis); 0,2-0,7 (в/м) - кобры, многие гремучие змеи и др. Считают, что ежегодно ок. 1 млн. человек подвергаются укусам ядовитых змей (из них 24% - тяжелые поражения, 2-3% - смертельные). Частота смертельных исходов в зависимости от вида приведена в табл. 1.

Табл. 1.- ЧАСТОТА СМЕРТЕЛЬНЫХ ИСХОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ЗМЕЙ, КОЛИЧЕСТВА ВВОДИМОГО ЯДА И ВЕЛИЧИНЫ ЛД100 ЯДА

|

Виц |

Вводимое кол-во яда, мг |

ЛД100, мг/кг для человека |

% смертельных случаев |

|

Черная мамба Dendroaspis polylepis |

-1000 |

-1,6 |

100 |

|

Кобра Naja naja |

-200 |

-0,2 |

32 |

|

Песчаная эфа Echis carinatus |

10-12 |

-0,06 |

20 |

|

Морские змеи |

10-50 |

0,04-0,1 |

-17 |

Токсичное начало ядов аспидов (кобр, бунгарусов, мамб и др.) и морских змей- нейротоксины. Они делятся на постсинаптические (яды кобр, бунгарусов, мамб и нек-рых австралийских змей) и пресинаптические (яды австралийских и азиатских змей). По структуре молекулы постсинаптич. токсинов подразделяются на "короткие" (60-62 аминокислотных остатков, 4 дисульфидные связи; мол. м. ~7000) и "длинные" (71-74 аминокислотных остатков, 5 дисульфидных связей; мол. м. -8000), различающиеся по характеру блокирования холинорецепторов и др. св-вам. Как правило, короткие нейротоксины быстрее связываются с рецепторами скелетных мышц, однако длинные связываются более прочно. Характерна также видовая чувствительность к действию постсинаптич. нейротоксинов.

Пресинаптич. нейротоксины менее однородны по строению, отличаются меньшей избирательностью действия (нек-рые активны и на постсинаптич. уровне). Ряд пресинаптич. токсинов (тайпоксин, нотексин, -бунгаротоксин) обладает фосфолипазной активностью и вызывает характерное изменение в высвобождении медиаторов проведения нервного импульса (ослабление секреции, усиление и, наконец, полное ее угнетение в результате повреждения везикул). Ряд токсинов с фосфолипазной активностью обладает также миотоксич. действием (напр., тайпоксин и нотексин). -бунгаротоксин) обладает фосфолипазной активностью и вызывает характерное изменение в высвобождении медиаторов проведения нервного импульса (ослабление секреции, усиление и, наконец, полное ее угнетение в результате повреждения везикул). Ряд токсинов с фосфолипазной активностью обладает также миотоксич. действием (напр., тайпоксин и нотексин).

В ядах многих кобр и бунгарусов найдены также мембраноактивные полипептиды (мол. м. 6-7 тыс.), обладающие широким спектром активности: гемолитической, кардиотоксической и цитотоксической. В основе их действия лежит способность модифицировать поверхностные клеточные мембраны (при этом возбудимые мембраны деполяризуются).

Важную роль в обеспечении токсич. действия яда аспидов играют ферменты - гиалуронидаза, ацетилхолинэстераза и фосфолипаза, а также факторы, оказывающие влияние на свертываемость крови. Так, яды тигровой змеи, тайпана (Oxyuranus scutellatus), коричневой змеи (Pseudonaja textilis) обладают сильным коагулирующим действием, а яд кобры замедляет свертываемость крови.

Наиб. грозный симптом отравления ядами аспидов -паралич скелетной и дыхат. мускулатуры, приводящий к ослаблению дыхания (вплоть до полной остановки). При укусах австралийских аспидов наблюдаются также отеки с послед. дегенерацией мышечных волокон. Действие яда кобр обусловлено не только токсичными компонентами, но и развитием процессов аутоинтоксикации вследствие высвобождения гистамина, простагландинов и др. активных в-в. Эффективное средство лечения - видовая или поливалентная сыворотка (напр., "Антикобра"). Применяют также искусств. дыхание, антихолинэстеразные средства, кортикостероиды, налоксон.

При отравлении ядом морских змей наблюдаются двигат. расстройства, затруднение речи и дыхания, тонич. судороги, изменение вязкости крови, миоглобинурия. Смерть наступает от паралича дыхат. мускулатуры. Для лечения используют сыворотки, симптоматич. средства.

Нейротоксины яда гадюк одно- или двухкомпонентны. Напр., каудоксин из яда африканской гадюки Bitis caudalis представляет собой полипептид с мол. м. 13 332. Это пресинаптич. токсин, блокирующий высвобождение ацетилхолина из двигат. нервных окончаний (ЛД50 0,18 мг/кг, мыши, в/м). Выделенный из яда носатой гадюки (Vipera ammodytes) випоксин (ЛД50 0,4 мг/кг, мыши, в/м) состоит из двух компонентов: нетоксичного кислого белка и щелочной фосфоли-пазы А2. Из яда палестинской гадюки (V. palaestinae) также выделен двухкомпонентный токсин, содержащий белок с фосфолипазной активностью и полипептид (мол. м. 12 тыс.), вызывающий гемодинамич. расстройства.

Нейротоксины яда гремучих змей имеют обычно субъединичную природу. Наиб. изучен крототоксин (ЛД50 0,09 мг/кг, мыши, в/м) из яда змеи Crotalus d. terrificus - комплекс щелочной фосфатазы (ЛД50 0,54 мг/кг, мыши, в/м; мол. м. 14 350) с кислым белком кротопатином, не обладающим ни заметной токсичностью, ни ферментативной активностью. Считают, что кротопатин предотвращает неспеци-фич. сорбцию фосфолипазы, что благоприятствует ее связыванию с рецепторными пресинаптич. участками. Помимо крототоксина в яде содержатся еще два токсичных полипептида - гироксин (мол. м. 33 тыс.) и кротамин (мол. м. 4880). Первый вызывает поражение вестибулярного аппарата, второй - судороги, обусловленные стойкой деполяризацией мышечных мембран (кротамин - единств. токсин из ядов змей, действующий на Na-каналы электровозбудимых мембран).

Аналогичные крототоксину компоненты содержит мойяветоксин (из яда гремучей змеи Crotalus scutulatus). Как и в случае крототоксина, субъединицы мойяветоксина рекомбинируют с сохранением исходной активности и токсичности.

Гемотоксины ядов гадюк и гремучников представлены двумя группами: сериновыми протеазами и металлопротеазами. Первые - термолабильные эндопептидазы; по характеру действия близки к тромбиноподобным ферментам и кининогеназам. Вторые - термолабильные белки, катализирующие гидролиз казеина, гемоглобина, инсулина и др. Активность металлепротеаз промотируют двухзарядные ионы (напр., Са2+); они лишены аргининэстеразной активности и действуют в осн. на связи остатков лейцина и фенилаланина. Относит. содержание протеаз в ядах сильно варьирует (напр., в яде гадюки V. berus 75% протеолитич. активности приходится на металлопротеазы и 25% - на сериновые; обратное соотношение - в яде гюрзы V. lebetina). Протеазы ядов могут вызывать нарушение свертываемости крови и фибринолиза, приводя к тромбоэмболиям или геморрагиям. Действуя на разные звенья гемокоагуляц. каскада (см. Протромбиновый комплекс), протеазы большинства ядов оказывают двоякое действие; вначале наблюдается внутрисосудистое свертывание крови, затем кровь может на длит. период терять способность к свертыванию.

Интоксикация ядами гадюк и гремучников характеризуется геморрагич. отеком и некрозом тканей в зоне введения яда. В тяжелых случаях развивается шок, чему способствуют развитие сердечной недостаточности, уменьшение венозного объема крови, нарушение ф-ций форменных элементов крови, сгущение крови, тромбоэмболия, дисбаланс электролитов, разл. нарушения центр. нервной системы и др.

Лечение: введение в кратчайшие сроки сыворотки; гепаринотерапия, переливание крови, внутривенное введение альбумина и фибриногена, противошоковые мероприятия.

Яды паукообразных (скорпионы, пауки, клещи) изучены меньше, чем яды змей. Наиб. токсинологич. значение имеют скорпионы (свыше 1500 видов), от укусов к-рых ежегодно страдают ок. 150 тыс. человек, причем число смертельных исходов в нек-рых зонах составляет 11-16%. Наиб. опасны скорпионы родов Leiurus, Buthus, Androctonus (Африка, Азия), Centruroides (юг США, Мексика), Tityus (Бразилия). Токсичность яда нек-рых видов скорпионов представлена в табл. 2.

Табл. 2.-ТОКСИЧНОСТЬ ЯДОВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СКОРПИОНОВ

|

Вид |

ЛД50, мг/кг (мыши, подкожно) |

|

Tityus scrrulatus |

1,4 |

|

Т. bahiensis |

9,3 |

|

Leiurus quinquestriatus |

0,3 |

|

Androctonus australis* |

0,5 |

|

Buthus occitanus |

7,0 |

|

Parabuthus spp. |

35-100 |

|

Opistophthalmus spp. |

600 |

|

Haddgenes spp. |

1800 |

*Действующее начало полипептид титьютоксин, мол. м. 68 тыс., ЛД50 0,009 (мыши, в/м).

Нативные яды скорпионов - бесцв., слабоопалесцирующие жидкости; выдерживают нагрев до ~ 80 °С; сохраняются длит. время только в высушенном виде. Р-ция яда кислая; плотн. 1,1 г/см3; раств. в воде, в физиол. р-ре; не раств. в орг. р-рителях. Разрушается конц. к-тами и щелочами, а также окислителями. От отдельных особей крупных тропич. видов получают до 20-40 мг нативного яда. При единичном ужалении обычно выделяется менее 1 мг яда. Яды содержат полипептиды, ферменты (фосфолипазы А и В, кислая фосфатаза, фосфодиэстераза, ацетилхолинэстераза, 5'-нуклеотидаза, гиалуронидаза, рибонуклеаза), моно- и полисахариды; в нек-рых ядах найдены серотонин и гистамин. Уникальное св-во ядов нек-рых видов (напр., семейства Buthidae и Scorpionidae) - наличие нейротоксинов, избирательно действующих на млекопитающих, насекомых или ракообразных. Токсины млекопитающих обычно имеют мол. массу ок. 7 тыс. Их свернутая полипептидная цепь (60-70 аминокислотных остатков) стабилизирована неск. дисульфидными связями (исключение - токсин скорпиона Scorpio maurus palmatus, состоящий из. 32 аминокислотных остатков с мол. м. 3478). Нейротоксины скорпионов в неск. раз превосходят по токсичности нативные яды. Их активность обусловлена модификацией Na-каналов электровозбудимых мембран.

Симптомы отравления: сильная боль в месте ужаления, к-рая сменяется онемением, эритема, отек и некротич. изменения; вначале может наблюдаться возбуждение (у детей -судороги), затем угнетение рефлексов, расширение зрачков, слезотечение; наблюдаются изменения частоты пульса, артериального давления и т-ры тела (продолжит. гипотермия указывает на ухудшение состояния); дыхание прерывистое; возможна рвота. Смерть может наступить от паралича дыхат. центра.

Лечение: скорейшее введение сыворотки; комплексное введение адрено- и холиноблокаторов; рекомендуются анальгетики, СаС12, тепло на область ужаления.

Яды пауков изучены меньше, чем яды скорпионов. Токсинологич. значение имеют яды птицеядов семейства Aviculariidae и Dipluridae, аранеоморфных пауков семейства Sicariidae, Theridiidae, Lycosidae, Clubionidae, Eresidae. Яды обладают нейро- и(или) гемотоксич. активностью. В состав ядов входят полипептиды, ферменты, во мн. случаях - биогенные амины и др. активные в-ва. Яды нек-рых видов обладают сравнительно высокой токсичностью для теплокровных (напр., ЛД50 мг/кг для мышей подкожно или в/м: каракурт - 0,2; тарантул Lycosa singoriensis - 15; птицеяд Pterinochilus sp.- 1,5).

Наиб. изучен яд каракурта (род Latrodectus) - мутная подвижная жидкость; раств. в Н2О; при высыхании образует кристаллы; выше 60 оС теряет активность. Активное начало - латроксин - полипептид с мол. массой ок. 130 тыс. (димер), ЛД50 0,04 мг/кг, мыши, в/м; действует на пресинаптич. уровне, вызывая массовый выброс медиатора из везикул. При этом он, видимо, модифицирует мембраны и изменяет их проницаемость. латроксин - полипептид с мол. массой ок. 130 тыс. (димер), ЛД50 0,04 мг/кг, мыши, в/м; действует на пресинаптич. уровне, вызывая массовый выброс медиатора из везикул. При этом он, видимо, модифицирует мембраны и изменяет их проницаемость.

Симптомы отравления: болевой синдром, нервно-мышечные и вегетативные расстройства. Боли захватывают конечности, живот, поясницу, грудь. Психомоторное возбуждение сменяется депрессией, возможно помрачение сознания. Выражены расширение зрачков, потоотделение, бронхоспазм. Смертельные исходы - 2-4%. Лечение: введение сыворотки, р-ров солей Са и Mg, симптоматич. средств.

Иным характером токсич. действия ("некротическим арахоидизмом") и составом обладает яд пауков рода Loxosceles (Сев. Америка). В яде обнаружены гиалуронидаза, липаза, щелочная фосфатаза, алиэстераза, протеаза, 5'-нуклеотидаза и сфингомиелинидаза Д, а также инсектотоксины. Присутствие сфингомиелинидазы Д определяет дерматонекротич. действие яда и промотирует слипание тромбоцитов и распад эритроцитов. Симптомы отравления: гемолитич. анемия, тромбоцитопения, внутрисосудистое свертывание крови, гемоглобинурия, почечная недостаточность. Возможен смертельный исход. Лечение: введение сыворотки, симптоматич. лекарств. терапия.

В яде паука Atrax robustus (Австралия) содержатся нейротоксин (атраксин, мол. м. ИЗО), аминомасляная к-та, белок спермин и гиалуронидаза. Токсин и нативный яд обладают прямым действием на аминомасляная к-та, белок спермин и гиалуронидаза. Токсин и нативный яд обладают прямым действием на адренорецепторы и вызывают также высвобождение ацетилхолина из холинергич. нервных окончаний. Симптомы отравления: местная боль, слюно- и слезотечение, фибриллация мышц, тахикардия, повышение артериального давления. Лечебные средства: сыворотка, диазепам, атропин, кортикостероиды. адренорецепторы и вызывают также высвобождение ацетилхолина из холинергич. нервных окончаний. Симптомы отравления: местная боль, слюно- и слезотечение, фибриллация мышц, тахикардия, повышение артериального давления. Лечебные средства: сыворотка, диазепам, атропин, кортикостероиды.

Токсин (мол. м. ~ 10500; 77 аминокислотных остатков; ЛД50 0,1 мг/кг, мыши, в/м), обладающий паралитич. действием, содержится в яде птицеяда (Танзания).

Среди клещей к ядовитым относится неск. видов родов Ixodes и Ornithodoros. В слюнных железах I. holocyclus (Австралия) найден паралитич. токсин с мол. м. ~50 тыс., к-рый, как считают, на пресинаптич. уровне разобщает процесс деполяризации нервных окончаний и механизм секреции медиатора. Укус клеща приводит к развитию паралича, заканчивающегося часто смертельным исходом. В качестве лечебного средства используют сыворотку.

Токсины (мол. м. ~10 тыс.) - ингибиторы протеаз - содержатся в яйцах иксодовых клещей Amblyomma hebraeum, Boophilus decoloratus, B. microplus и др. При введении этих токсинов эксперим. животным наблюдаются повышение чувствительности, отсутствие аппетита, конъюнктивиты, насморк, понос с кровью.

Яды перепончатокрылых (пчелы, осы) - обычно слабоподвижные, бесцв. или слабоокрашенные жидкости; раств. в Н2О; при высыхании образуют буроватые пластинки; в твердом состоянии сохраняют активность неск. лет. Орг. р-рители, соли тяжелых металлов, прямое солнечное облучение, конц. щелочи и к-ты, окислители инактивируют яды. Нагревание (~100°С, ~30 мин) частично или полностью инактивирует яды. Нек-рые яды обладают относительно высокой токсичностью; напр., для мышей ЛД50 мг/кг, в/в, составляют: 0,25 - Pogonomyrmex comanche; 0,45 - P. badius и P. rugosus; 2,5 - шершень Vespa orientalis и oca H. joglandis; 3,5 - обыкновенная пчела Apis mellifera; 7,2 - шмель Bombus impatiens. Хотя кол-во выделяемого при ужалении яда невелико (напр., у осы H. joglandis ~ 0,013 мм3), даже единичные укусы (особенно шершней и ос тропич. зоны) могут привести к смертельному исходу, если возникает быстро развивающаяся аллергич. р-ция.

Картина поражения зависит от вида насекомого, числа ужалений и др. факторов. Наиб. опасными для человека считаются насекомые, ведущие обществ. образ жизни. Основные симптомы отравления: боль, отек, гиперемия (в случае шершней возможны некротич. процессы); возможны аллергич. р-ции (крапивница, отек гортани). Обычно яды обществ. пчел и ос действуют также на вегетативную и центр. нервные системы; как следствие наблюдаются тахикардия, судороги и параличи, боли в области сердца, общая слабость, обморок. Возможна смерть от паралича дыхания. Лечение -симптоматическое. Рекомендуют холод на место ужаления. В тяжелых случаях вводят адреналин, кортикостероиды и антигистаминные средства. В нек-рых странах (напр., США) проводят профилактич. иммунизацию лиц, склонных к аллергич. р-циям.

Яды обществ. пчел и ос имеют много общих элементов состава (табл. 3) и характеризуются относительно невысоким содержанием ферментов, напр. в нативном яде пчел: воды ~ 88%, пептидов ~ 7%, ферментов 1-2%. Характер токсич. действия определяют в осн. полипептиды и биогенные амины. При поражении ядом шершней характерны геморрагия и гемолиз, что связывают с неск. иным соотношением компонентов.

Табл. 3.- ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЯДОВ ПЧЕЛ, ОСИ ШЕРШНЕЙ

|

Тип компонента |

Пчелы |

Осы |

Шершни |

|

Биогенные амины |

Гистамин (дофамин и нор адреналин в незначит. кол-ве) |

Гистамин, серо-тонин |

Гистамин, адреналин, нор адреналин, дофамин, серотонин, аце-тилхолин |

|

Полипептиды |

Мелиттин, апамин, МСД-пептид*, тер-тиапин, секапин (гистаминсодер жа-щие тетра- и пента-пептнды - минорные компоненты) |

Кинины, МСД-пептид*, нейрото-ксины, гемоли-тич. белок полис-тин |

Кинины, нейро-токсины |

|

Ферменты |

Фоофолипаза А, гиалуронидаза, кислая фосфатаза |

Фосфолипаза А, гиалуронидаза, ДНК-азы |

Фосфолипазы А и В, гиалуронидаза, протеазы, ДНК-азы |

*Вызывает дегрануляцию тучных клеток.

Группа ядов жуков включает самый мощный зоотоксин - одноцепочечный полипептид диамфотоксин (мол. м. 60 тыс.; ЛД50 0,000025 мг/кг, мыши, в/в), содержащийся в личинках листоедов-диамфидий (Diamphidia locusta и D. nigro-ornata; распространены в Африке). В концентрации 5 х 10-11 моль/л диамфотоксин вызывает гемолиз отмытых эритроцитов, что, возможно, обусловлено образованием в мембране каналов для малых ионов (К+, Na+). При введении животным вызывает внутрисосудистый гемолиз, сопровождающийся интенсивной гемоглобинурией, развитием нефрита; гемолитич. анемия приводит к адинамии животных, резкому падению мышечного тонуса и параличам. Ядовитые св-ва личинок диамфидий давно известны бушменам, к-рые использовали их для приготовления яда для стрел (одной стрелой можно убить жирафа массой до 500 кг).

Многие жуки, напр., колорадский (Leptinotarsa decemlineata), имеют гемолимфу, токсичную для насекомых и млекопитающих. Так, токсич. доза гемолимфы колорадского жука для мышей ~ 5 мкл. У животных наблюдаются контрактура мышц в месте инъекции, снижение двигат. активности и угнетение внеш. дыхания; перед смертью развиваются судороги, вращат. движение. Активное начало гемолимфы -белок лептинотарзин (мол. м. ~ 50 тыс.), устойчивый к действию протеолитич. ферментов и действующий in vitro на нервно-мышечные окончания.

Основные активные компоненты ядов кишечнополостных (медузы, коралловые полипы; табл. 4) - в-ва белковой природы (нейро-, кардио-, гемо- и цитотоксины, ферменты, гистаминолибераторы, в-ва кининоподобного действия). Обладая сложным составом, эти нативные яды имеют очень широкий спектр токсич. действия.

Табл. 4.- ТОКСИЧНОСТЬ БЕЛКОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ЯДОВ КИШЕЧНОПОЛОСТНЫХ И НАТИВНОГО ЯДА ФИЗАЛИИ

|

Вид животного |

Компонент или нативный яд |

Мол. м. (число аминокислотных остатков) |

|

|

Морская крапива Chrysaora quinquecirrha |

Белок |

~150000 |

0,3 |

|

Корнеротая медуза Stomolophus meleagris |

Белок |

~300000 |

0,03 |

|

Медуза Cyanea capillata |

Смесь белков |

~70000 |

0,7 |

|

Актиния Anemonia sulcata |

Нейротоксин AS5 |

4483 (46) |

0,02 |

|

Актиния Anthopleura |

Нейротоксин AX1 |

5138 (49) |

0,066 |

|

xanthogrammica |

Нейротоксин АХ2 |

5725 (51) |

0,008 |

|

Мадрепоровые кораллы Goniopora sp. |

Белок |

12000 |

0,3 |

|

Сифонофора физалия Physalia physalis |

Нативный яд |

— |

60 |

Яды медуз помимо токсичных белков содержат также биогенные амины, ферменты, простагландины (напр., морская крапива Chrysaora quinquecirrha), кининоподобные в-ва, углеводы, гистаминолибераторы. Минорные компоненты ядов полипов - фосфолипаза A (Aiptasia), ингибиторы протеаз (A. sulcata), полипептиды с антигистаминной активностью (Tealia felina), антикоагулянты (Rhodactis howesi). Нек-рые виды кораллов (Gorgonaria, Zoantharia) содержат в качестве активных компонентов в-ва небелковой природы (в частности, палитоксин, см. ниже).

Яды кишечнополостных содержатся в стрекательных клетках (нематоцитах, или киндобластах), что осложняет изучение и характеристику нативного яда. Обычно их описывают как бесцв. подвижные жидкости, теряющие активность при натр., обработке орг. р-рителями и окислителями. Нативным ядам обычно свойственны местное (сильная боль, воспаление, иногда некроз тканей) и общетоксич. действие (нарушение сердечной деятельности и дыхания, судороги, кровоизлияния и др.). Лечение обычно симптоматич. В случае "ожогов" от морских ос используют сыворотку и мазь.

Действующее начало яда брюхоногих моллюсков рода конус (Conus) - пептиды с нейротропной активностью (табл. 5). Относительно подробно изучены пептиды (конотоксины) яда С. geographus. Они содержат 13-15 аминокислотных остатков с двумя дисульфидными связями, мол. м. 1500-2000. Конотоксины по характеру действия подобны постсинаптич. токсинам змей, но почти на порядок превосходят их по токсичности. В токсич. дозах вызывают у мышей вялый паралич и смерть от остановки дыхания.

Табл. 5.- ТОКСИЧНОСТЬ НАТИВНЫХ ЯДОВ КОНУСОВ И ИХ ТОКСИНОВ

|

Продуцент |

Нативный яд или белок |

ЛД50, мг/кг (мыши, в/в) |

|

С. geographus |

Натавный яд |

0,25-2,5* |

|

То же |

Конотоксин I (мол. м. 2000) |

0,01 |

|

С. stria tus |

Нативный яд |

2,3 |

|

С. californicus |

Экстракт ядовитого протока** |

2,4 |

|

То же |

Белок |

0,5 |

*Зависит от способа выделения яда. **В состав входит минорный компонент (видимо алкалоид) с холиномиметич. активностью.

У человека уколы конусов вызывают сильную боль; в дальнейшем наблюдаются онемение мышц рта и конечностей, расстройства зрения и слуха, слюно- и слезотечение, паралич дыхания; возможен смертельный исход. Лечение - симптоматическое.

Яды бесхвостых амфибий (Anura) изучены лучше, чем яды конусов. Помимо белков с гемолитич. активностью, опиоидных пептидов, бради- и тахикининов кожные секреты амфибий содержат нейротоксичные алкалоиды и кардиотоксичные стероиды (см. ниже).

В группе активных пептидов особый интерес представляют тахикинины (содержатся в ядах свистунов из рода Physalaemus, австралийских жаб из рода Uperoleia, квакш из рода Hyla, жерлянок из рода Bombina и др.), к-рые подобно брадикининам (см. Кинины)вызывают расширение кровеносных сосудов и падение артериального давления, но в отличие от последних приводят также к быстрому сокращению внесосудистой мускулатуры.

Из кожи Phyllomedusa sauvagei выделен новый класс сильных опиоидных пептидов -дерморфинов. Анальгетич. активность дерморфина Туr — D-Ala — Phe — Gly — Туr — Pro — — Ser — NH2 в 11 раз выше, чем у морфина. Дерморфин -уникальный пример включения D-аминокислоты (D-аланина) в природную пептидную цепь.

Яды активно- и пассивно-ядовитых рыб и их активные белковые компоненты обладают относительно невысокой токсичностью для теплокровных. Напр., ЛД50 (мг/кг, мыши, в/в) нативных ядов: крылатка Pterois volitans -1,1; скорпена Scorpaena guttata, морские дракончики (Trachinidae), скат-хвостокол Urolophus halleri - 30; токсичных белков: крылатка (фракция с мол. м. 50-800 тыс.) - 0,9; бородавчатковые Synanceiidae (фракция с мол. м. 150 тыс.) ~ 0,2. Тем не менее яды активно-ядовитых рыб имеют токсинологич. значение, т. к. поражения ими купающихся и ныряльщиков достаточно часты (у побережья США за год до 750 случаев поражений скатом-хвостоколом). Помимо токсичных белков в состав ядов обычно входят биогенные амины и ферменты (напр., холинэстераза - у дракончика, гиалуронидаза - у бородавчатковых, 5'-нуклеотидаза и фосфодиэстераза - у ската U. halleri).

Симптомы поражения при уколах активно-ядовитых рыб: сильная местная боль; в нек-рых случаях (напр., при уколах бородавчатковых и крылаток) - отек и некроз; часто наблюдаются затруднение дыхания, судороги или параличи, кома. При поражении ядом бородавчатковых, скатов, скорпеновых возможен смертельный исход. Лечение - симптоматическое; для частичного снятия боли рекомендуют горячую ванну.

Токсичные белки содержатся также в ядах невооруженных червей немертин (напр., слизистый секрет Cerebratulus lacteus содержит нейро- и цитотоксины), головоногих моллюсков (осьминоги Eledone moschata и Е. aldrovandi продуцируют нейротоксин эледозин - ундекапептид, С-концевая последовательность к-рого имеет сходство с в-вом Р-медиатором болевой импульсации в спинном мозге), чешуекрылых [напр., пептид кайин (мол. м. 1000) бабочки медведицы токсичен для насекомых и теплокровных], полихет и нек-рых др. видов животных, не имеющих существ. токсинологич. значения.

Яды небелковой природы формально делятся на 2 группы: 1) физиологически активные, но относительно низкотоксичные в-ва - минорные компоненты ядов белковой природы и основные составляющие многокомпонентных ядов небелковой природы; 2) высокотоксичные в-ва, определяющие токсичность и характер физиол. действия нативного яда (их принято наз. "токсины").

Табл. 6.- НЕКОТОРЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕБЕЛКОВОЙ ПРИРОДЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЯДОВ ЖИВОТНЫХ

|

В-во или класс соединений |

Животное |

|

Биогенные амины |

Муравьи, бабочки-пестрянки, амфибии, скорпионы, пауки, пчелы, кишечнополостные и др. |

|

Серная к-та H2SO4 |

Моллюски |

|

Синильная к-та HCN |

Бабочки-пестрянки, многоножки Apheloria |

|

Карбоновые к-ты RCOOH (R = Н, орг. радикал C1-C4) |

Муравьи |

Сложные эфиры эфиры |

Моллюски (Murex brandaris, M. fulvescens и др.), каменные окуни |

|

Аммониевые соли [RN(CHV)3]+C1-[R = CH3S(CH2)3, (CH3)2S+CH2)3, Аr(СН2)2 и др.] |

Моллюски семейства Turbinidae, амфибии |

Аминомасляная к-та H2NCH2CH2CH2COOH Аминомасляная к-та H2NCH2CH2CH2COOH |

Пауки Atrax robustus |

|

Гидрохиноны, хиноны, фенолы, камфоро-подобные в-ва, хиназолиноны |

Жуки-бомбардиры, многоножки |

|

Сапонины |

Морские звезды, голотурии |

|

Нейротоксич. алкалоиды, кардиотоксич. стероиды |

Амфибии |

|

Конденсир. азотсодержащие гетероциклы |

Вооруженные немертины |

|

Монотерпены, диалкилпиридины, производные пиразина, индолы |

Муравьи (Myrmica natalensis, Sole-nopsis richeri, Pheidole pallox) |

|

Фурановые, гидрохиноновые и изонит-рильные сесквитерпеноиды |

Губки, моллюски |

|

Ароматич. бромиды |

Губки |

|

Полиолы, включающие тетрагидропира-новые и фурановые циклы |

Коралловые полипы |

Многие соед. первой группы (ацетилхолин, гистамин, катехоламины, производные индола и др.; табл. 6) встречаются как в организме продуцента яда, так и реципиента. Токсич. эффект этих соед. обусловлен избыточностью их концентраций после попадания в организм реципиента и наложением эффектов поражения разл. биомишеней. Соед. второй группы обычно относятся к ксенобиотикам, т. е. чужеродным для реципиента в-вам. Наиб. активные представители рассмотрены ниже.

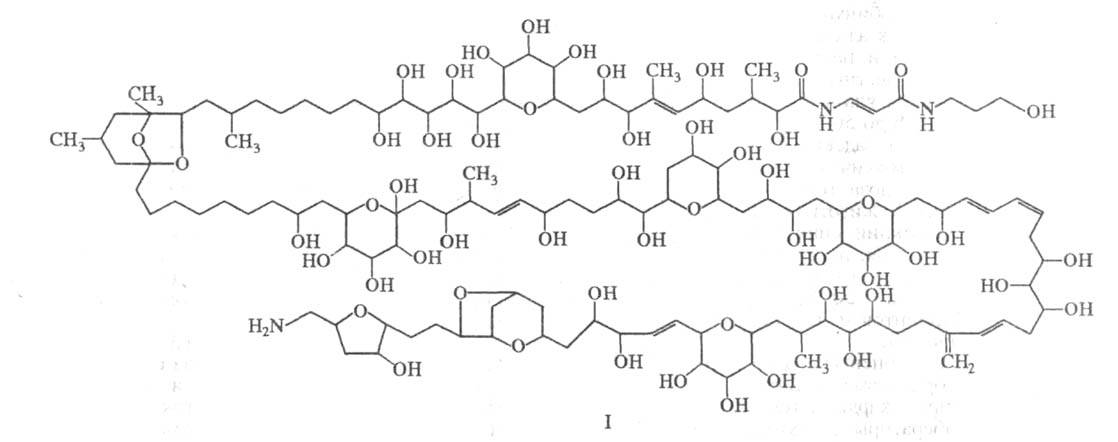

Палитоксин (ф-ла I) содержится в шестилучевых кораллах зоонтариях (Polythoa toxica, P. tuberculosa, P. caribacorum и др.); возможно, продуцируется вирусом, находящимся в симбиозе с зоонтариями. Аборигены острова Таити и Гавайских островов издавна использовали зоонтарии (наиб. токсичны женские особи со зрелыми яйцами в мае - сентябре) для приготовления отравленного оружия. Аморфное гигроскопичное бесцв. в-во; ограниченно раств. в ДМСО, пиридине и воде, плохо - в спиртах; не раств. в ацетоне, эфире и СНС13; разлагается при ~ 300 °С; теряет активность в сильно кислых и щелочных средах. Высокотоксичен для теплокровных: морские свинки, крысы, обезьяны - ЛД50 (0,8-1,1) х 10-4 мг/кг, в/в; кролики - 0,2 х 10-4 мг/кг, в/в; для человека, видимо, смертельны дозы (0,1-0,2) х 10-4 мг/кг, в/в. Обладает кардиотоксич. действием. Гибель животных наблюдается через 5-30 мин в результате сужения коронарных сосудов и остановки дыхания. Вероятно, механизм действия обусловлен его прочным связыванием с Nа,К-АТФ-азами клеток нервной ткани, сердца, эритроцитов. Образующиеся в местах связывания в цитоплазматич. мембранах поры приводят к потере клетками ионов К+ и Са2+ и их гибели. Симптомы поражения частично снимаются введением животным папаверина, аденозина и кортикостероидов (все вызывают накопление в клетках цикло-АМФ).

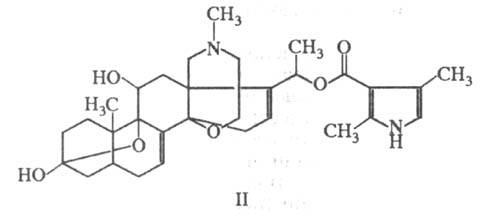

Батрахотоксин (II) содержится в кожных железах бесхвостых земноводных-древолазов из рода Phyllobates. Кристаллы, раств. в полярных орг. р-рителях; разлагается в сильнощелочных средах. ЛД50 0,002 мг/кг, мыши, подкожно (летальный исход через 8 мин). Обладает сильным кардиотоксич. действием, вызывая экстрасистолии и фибрилляцию желудочков сердца; свойственно также паралитич. действие на дыхат. мускулатуру, сердечную мышцу и мышцы конечностей. Стойко и необратимо повышает проницаемость покоящейся мембраны для ионов Na+, блокирует аксональный транспорт. Антидоты не найдены; сильный антагонист -тетродотоксин.

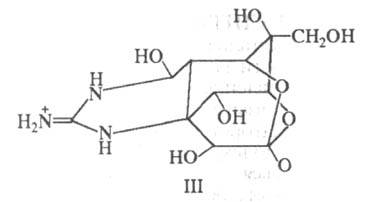

Тетродотоксин (III) содержится в коже и яйцах жаб из рода Atelopus, яйцах калифорнийского тритона (Taricha torosa), слюнных железах осьминога (Hapalochlaena maculosa), моллюсках (Charonia saulinae и Babylonia japonica), яичниках и печени рыб-иглобрюхов (Fugu ocellatus obscurum, F. niphobles и др.). Бесцв. кристаллы, т. пл. 225 °С (с разл.); плохо раств. в воде, лучше - в подкисленных р-рах. ЛД50 0,008 мг/кг, мыши, в/бр (примерно в таких же дозах легален для человека). Обладает мощным нейротоксич. (избирательно блокирует Na-каналы в мембранах нервных окончаний) и гипотензивным действием. Используется в исследоват. практике (изучение мембранной проводимости, строения рецепторов и плотности ионных каналов); в ряде стран на его основе производятся обезболивающие препараты.

Жабы Atelopus chiriquiensis продуцируют структурный аналог тетродотоксина - чирикитотоксин (содержит неидентифицир. радикал с мол. м. ~ 100 вместо группы СН2ОН). Блокирует также К-каналы возбудимых мембран.

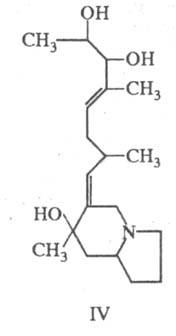

Пумилиотоксины содержатся в кожных железах бесхвостых земноводных-древолазов Dendrobates pumilio и D. auratus (кожная слизь использовалась в Панаме как яд для стрел). Выделены и изучены три токсина [А, В (ф-ла IV) и С]. Обладают относительно невысокой токсичностью [для мышей ЛД50 мг/кг, подкожно: 2,5(А), 1,5(В), 20(С)]. В токсич.

дозах вызывают нарушения координации движений, судороги, неполный паралич конечностей. Механизм действия связан с облегчением перехода Са2+ через мембраны и сопряжением процесса возбуждения с сокращением мышц и секрецией медиаторов.

Кардиотонич. стероиды ядов жаб присутствуют в яде в качестве свободных (буфогенинов) и связанных (буфотоксинов) агликонов (генинов) - производных пергидропента(а)фенантрена. Буфогенины делятся на буфадиенолиды (С24-стероиды) и карденолиды (С23-стероиды). Последние по структуре близки агликонам гликозидов сердечных.

Большинство кардиотонич. стероидов обладает сравнительно высокой токсичностью, ЛД50 (кошки, в/в) от 0,01 до 0,1 мг/кг.

Характерные особенности действия ядов жаб: усиление деятельности сердца, стимулирование дыхания, холинергич. эффекты (напр., при введении буфалина наблюдаются судороги на фоне увеличения содержания в мозге ацетилхолина). Исследуются также радиозащитное и антибластич. св-ва ядов жаб.

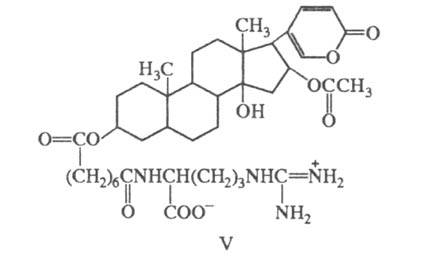

Буфотоксин (V) содержится в кожном секрете обычных жаб. Кристаллы горького вкуса, т. разл. 204 С, ограниченно раств. в полярных р-рителях, воде. Содержит в качестве генина буфадиенолид буфоталин. В токсич. дозах вызывает у кошек повышение артериального давления, учащение пульса, судороги, фибрилляцию желудочков сердца. Кардиотонич. действие м. б. связано с ингибированием активности транспортной АТФ-азы (подобно действию сердечных гликозидов). Полагают, что помимо прямой защитной ф-ции вида может играть роль феромона тревоги.

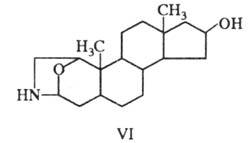

Самандарин (VI) - активное начало кожного секрета саламандр (минорные компоненты яда - др. стероидные алкалоиды, серотонин, гемолитич. белки). Кристаллы, раств. в этаноле, подкисленной Н2О; из р-ров осаждается солями аммония и фосфор но молибденовой к-той. ЛД50 мг/кг, подкожно: 3,4 - мыши, 1,0 -кролики. В токсич. дозах вызывает у животных возбуждение, судороги, нарушение сердечной деятельности; смерть наступает от остановки дыхания.

С. обладает также сильным местноанестезирующим действием. Полагают, что основные симптомы поражения обусловлены прямым действием на центр. нервную систему и спинной мозг.

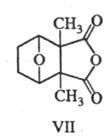

Кантаридин (VII) содержится в жуках-нарывниках (сем. Melqidae), напр. в шпанской мушке (Lytta vesicatoria). Кристаллы, т. пл. 218 °С; плохо раств. в воде, хорошо - в жирах и маслах; ЛД50 для кошек и собак 1 мг/кг, в/в; для человека при приеме внутрь смертельная доза 40-80 мг. Обладает кожно-нарывным и афродизирующим действием (вызывающим половое возбуждение); при попадании капель гемолимфы жуков-нарывников на кожу поражаются устья фолликул с образованием крупных волдырей: в случае поражений обширных участков кожи или попадании ядра per os возможны гломерулонефриты и циститы; развиваются параличи. Лечение -симптоматическое.

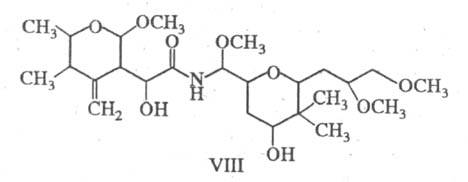

Педерин (VIII) содержится в гемолимфе жуков стафилинов-синекрылов (Paederus). Подобно кантаридину обладает кожно-нарывным действием, вызывая папулезный дерматит, с поражением глубоких слоев кожи. Пищевые отравления П. приводят к развитию энтеритов (часто наблюдаются у жителей Маршалловых о-вов при употреблении инфицированного синекрылами пальмового вина; отмечались также в Нижнем Поволжье, Бразилии, Алжире).

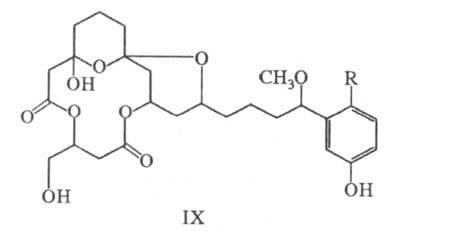

Аплизиатоксины содержатся в секреторной жидкости ядовитых брюхоногих моллюсков - морских зайцев (семейство Aplysiidae). Наиб. интерес представляют аплизиатоксин (DC; R = Вr) и дебромаплизиатоксин (IX; R = Н), впервые выделенные в виде смеси соед. (ЛД50 для мышей 0,3 мг/кг, в/бр). Оба соед.- кристаллы, ограниченно раств. в полярных орг. р-рителях. Введение животным вызывает нарушение координации движений, судороги, остановку дыхания. У людей, работавших с экстрактами токсинов, наблюдались отеки слизистых носа и полости рта, а также образование медленно заживающих язв на коже.

Табл. 7.- СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ТОКСИНОВ ЖИВОТНЫХ

|

Токсин |

Продуцент |

ЛД50, мг/кг (мыши*) |

|

Диамфотоксин |

Личинки жука Diamphidia locusta |

0,000025 (в/м) |

|

Палитоксин |

Коралловые полипы Polithoa toxica |

0,00015 (в/бр) |

|

Батрахотоксин |

Кожный секрет бесхвостых земноводных рода Phyllobates |

0,002 (п/к) |

|

Тайпоксин (тайпотоксин) |

Змея-тайпан Oxyuranus scutellatus |

0,002 (в/м) |

|

Тетродотоксин |

Рыба-иглобрюх Fugu, моллюск Baby Ionia japonica, жаба Ate lo-pus varius |

0,008 (в/бр) |

|

Титьютоксин |

Скорпион Andro clonus australis |

0,009 (в/м) |

|

Чирикитотоксин |

Жаба Atelopus chiriquiensis |

0,01 (в/м) |

|

Конотоксин I |

Моллюск Conus geographus |

0,012 (в/бр) |

|

Нейротоксин II |

Кобра Naja oxiana |

0,084 (в/бр) |

|

|

|

|

Куплю

19.04.2011 Белорусские рубли в Москве Москва 18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД Москва 04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку. Москва |

Продам

19.04.2011 Продаем скипидар Нижний Новгород 19.04.2011 Продаем растворители Нижний Новгород 19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у. Нижний Новгород |

|

|